言語学習といえば、「1に文法、2に単語、3,4が単語で5に単語」と東大言語学科の先輩に聞いたことがあります。

それくらい、単語の学習が語学に占めるウェイトは大きいです。ただ、単純作業なのでなかなか苦しいのも実情です。

今回の記事では、ある程度単語学習が進んでいる人向け(目安:高校生レベル以上)に、「単語帳を使った英単語の覚え方」をご紹介します。

第二言語習得研究の知見と、TOEIC満点の自分自身の経験・生徒への指導経験をもとに書いています。

私は単語帳1冊であれば、頑張れば一週間で覚えられます。その技をできる限りお伝えするつもりです。

単語の覚え方のコツ集

まずページ全体を見る

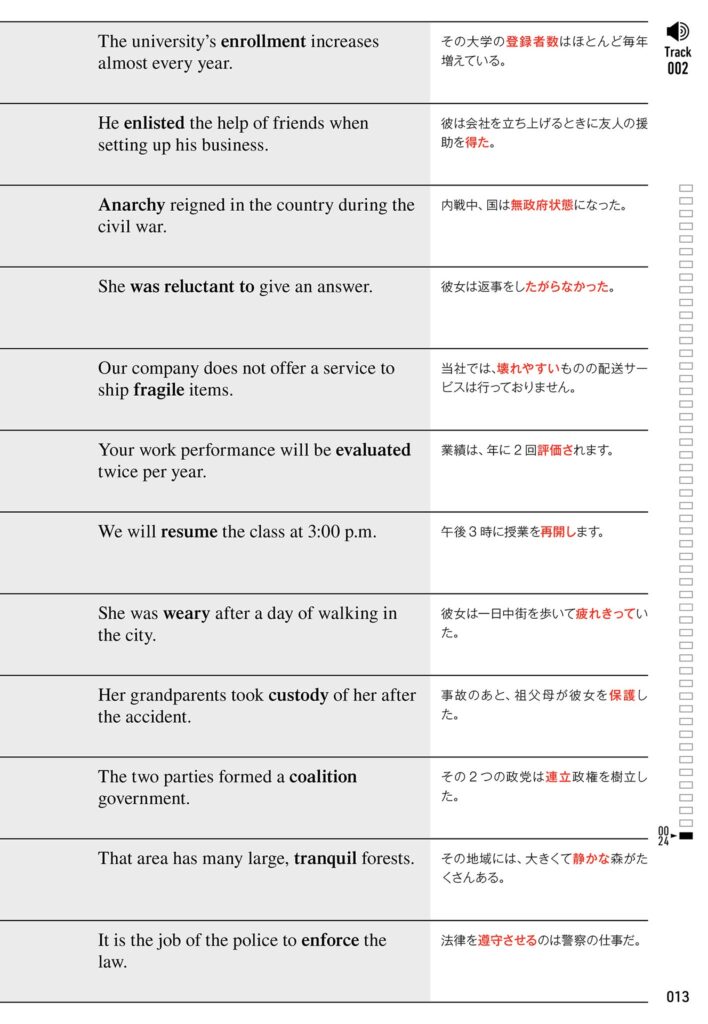

(英検準1級単熟語EXより)

おそらく、このページだと多くの人が一番上のenrollmentを覚えて、次にenlistを覚えて…と順番に見ていくと思います。

それ自体は大丈夫なのですが、その前にまず見開き2ページの単語と日本語訳をさっと見てください。

これは、ブロック学習(1つ完璧に覚えたら次に行く)よりもインターリーブ学習(全体を何周も繰り返す)のほうが記憶効率が良いという研究結果を踏まえた工夫です。

さっと見た後は、じっくり1つ1つの単語を覚えにかかるわけですが、そのときも1つ1つを一発で覚えようとするのではなく、ページ単位で上から下まで何周も何周もして覚えるようにしてください。

発音とスペルの対応を覚えておく

単語帳をやる前の話になってしまいますが、ものすごく重要です。いわゆるフォニックスというものです。

これが分かっているだけで、単語の学習スピードが何倍にもなります。

英語のスペルと発音は完全には対応していないのは有名な話ですが、大部分は規則的になっています。

フォニックスはルールがたくさんありますが、とりあえず下記は絶対に覚えてください。

- サイレントE(母音字+子音字+eの並びのとき、母音字は必ずアルファベット読みになる。例:cakeのaはエイと読む)

- oaはほぼ必ずオウと読む。例:boatなど。例外は、broad, abroad, broadcastのみ。

- owはオウまたはアウと読む。一つ一つ発音を覚える必要あり。

- ouはほとんどの場合アウと読む。(オウではない)例:outなど。例外は5と6。

- ouは、後ろにlやghが続くときに限り、ほぼ必ずオウと読む。例:soul, thoughなど。例外は、foul, bough, plough, through及び、ghをフと読む語(rough, cough)、6。

- oughは、動詞の過去形・過去分詞形に現れるときはオーと読む。例:bought, thoughtなど。

- ieはアイまたはイーと読む。

- ai, ayはほぼ必ずエイと読む。例:say 珍しい例外:Thailand

- au, awはオーと読む。(アウではない)例:August, launch, saw

- er, ir, urはすべて同じ、口をあまり開かない音。例:her, bird, hurtなど。

発音学習は、スピーキングだけでなく、リスニング、単語学習の力まで相乗効果で伸ばしてくれますし、短時間で全範囲を学び終えることができます。英語をしっかり勉強したいなら絶対に避けては通れないと思ってください。

単語を書かない

「単語を書かないとスペルを覚えられません!」という声が聞こえてきそうです。

これに対する反論は2つあります。

- 書くという行為は、時間が余計にかかってしまう割に脳の活性度が低いとされています。発音とスペルの対応を覚えることによって、なるべく書かなくてもスペルを覚えられるようにしてください。

- 今、その単語を書けるようになる必要はありますか?

2についての理論的な詳しい説明にご興味のある方は、ここをクリックすると表示されます。

「理解語彙」と「使用語彙」という概念があるのをご存じでしょうか。

「理解語彙」…見たり聞いたりするときに分かる単語

「使用語彙」…自分で話したり書いたりするときに使える単語

使用は理解よりも難しいので、「使用語彙」は「理解語彙」よりも少ないのが基本です。

単語帳を使うことで増やせるのは、「理解語彙」です。まず「理解語彙」になったあと、しばらく見たり聞いたりして、自分でも何回か使ってみて、ようやくれっきとした「使用語彙」になります。

ということは、単語帳で単語を覚えている段階で綴りまで覚えようとするのは、ちょっと背伸びしすぎという考え方もできますよね。

「単語帳を使う目的は、理解語彙を増やすこと」と割り切ってしまうのが、個人的なおすすめです。そうすると単語帳の学習がスピーディにこなせるので、浮いた時間でたくさん英語を読んで、結果的に速く使用語彙を増やすことができます。

ただ、「書かないで覚える」は万人にとって絶対に正しい考え方というわけではありません。人によって、気持ちいい勉強スタイルというのはありますから、そこを捻じ曲げてまで絶対に、ということではありません。

語源を調べる

覚えにくい単語は、googleで語源を検索してみてください。

たとえば、aboveboardは「公明正大な」という意味の単語です。これが覚えにくいと思った場合、「aboveboard 語源」で調べてみてください。

AIの回答で、

由来:カードゲームで、手札をテーブルの上(above board)に開いて行うことから、不正ができない状況を指すようになったと言われています。

と出てきます。これを知るだけでかなり覚えやすくなりますよね。

語源・由来は万能ではありませんが、10語に2~3語くらいは、語源を知ることで記憶を補助できる単語があるイメージです。

また、難しめの英単語をgoogle検索すると、「天才英単語」というサイトがよく上位表示されます。こちらのサイトは各単語を非常に詳しく説明しており、覚えにくい単語のとっかかりを得たいときに大変おすすめです。

似た単語との使い分けをAIに聞く

たとえば、supplantとsupersedeという語があり、両方とも「(古い物に)取って代わる」という意味で、日本語訳だけを見てもどのように意味が違うのかは分かりません。

このようなペアを見つけた場合、ChatGPTなどのAIに「supplant vs supersede」と聞いてみてください。

そうすると、

supplantの語源は『打ち破る』ことで、ニュアンスは力づくや競争によって取って代わること。

supersedeの語源は『上に座る』ことで、ニュアンスは単に形式・手続き的に取って代わること。

supplantの例文:

- Smartphones supplanted digital cameras for casual photography.

- Fear supplanted reason in the chaotic crowd.

- He was supplanted by a younger rival in the company.

supersedeの例文:

- The new law supersedes the previous regulations.

- Version 3.0 supersedes all earlier editions of the software.

- Paper checks have largely been superseded by electronic payments.

といった感じで詳しく教えてくれます。

このように、自分で調べ、探索し、周辺知識を得た事項というのは、記憶に残りやすいです。ついでに細かな使い分けを知ることもできるので、手軽さとあわせて非常にお勧めの勉強法です。

コアミーニングを考える

辞書にいくつも意味が載っていて、「これ全部覚えるの…?」と思ったこと、ありますよね。

多くの場合、核となる意味(コアミーニング)を考えることで、記憶すべき量を減らすことができます。

例1:apply

辞書上の意味

- 申し込む(apply for a job)

- 適用する(apply a rule)

- 塗る(apply lotion)

- 努力を向ける(apply oneself)

コアミーニング:

「ある力・注意・目的を向ける/当てる」

例2:yield

辞書上の意味

- 産出する(yield crops)

- 譲る(yield to pressure)

- 生じさせる(yield results)

コアミーニング:

「力に屈して、何かを出す/生み出す」

例3:conceive

辞書上の意味

- 想像する(conceive an idea)

- 妊娠する(conceive a child)

- (計画などを)思いつく(conceive a plan)

コアミーニング:

「心や体の中で新しいものを生み出す」

コアミーニングを考える際、語源は非常に役立ちますから、上でご紹介した「語源の検索」とセットで活用していただければと思います。

また、ChatGPTなどのAIも、コアミーニングを代わりに考えてくれますから、積極的にご活用ください。

プロンプト例:

applyには、申し込む、適用する、塗るなどの意味がありますが、コアミーニングは何ですか?

感情や色、感覚をイメージする

強い意味の単語を覚える際に有効なテクニックです。

たとえば、assailは「激しく批判する、攻撃する」という意味ですが、怒っている感情や、赤色をイメージしながら覚えようとしてみてください。

lugubrious「もの悲しげな、沈痛な」であれば、悲しい感情、ブルーグレーのような色で。

abrasiveという単語は「不快な、いらいらさせる」という意味と、「研磨用の」という意味がありますが、下の画像のようなやすりで肌をすりすりしている不快な感じをイメージしながら覚えてみてください。

人の記憶は、強い感情を伴うと強化されやすいと言われており、このことを積極的に使った工夫です。

また、これに関連して、google画像検索も大変おすすめです。上の画像は、「abrasive」で画像検索をして出てきた画像ですが、これを見ただけでもだいぶこの言葉のイメージの解像度が上がると思います。

「自分が使う」つもりで例文を作って読む

ちょっと大変ですが、かなり学習効果の高いやり方です。

たとえば、reluctant「嫌がっている」という単語を覚えたい場合、身近にいる最近何かを嫌がっていた人を思い出しながら、

She was reluctant to talk to the teacher.(彼女は先生に話すのを嫌がっていた)

みたいな文を、状況を想像しながら、心をこめて読むというやり方です。

「自分に関連すること、自分が考えたことを発話する」というのは、自分に関係ない例文を読むよりも、かなり定着率が良いという研究結果が出ていますので、それを使ったやり方です。最終的に英語が喋れるようになっている人は、このやり方をやっていた人が多い印象です。

何度も周回する前提で取り組む

初めにご紹介した、ブロック学習(1つ完璧に覚えたら次に行く)よりもインターリーブ学習(全体を何周も繰り返す)のほうが記憶効率が良いという研究結果を踏まえた考え方です。

単語帳は、1周しただけではなかなか定着にはいたりません。2周、3周、5周、10周と繰り返していくうちに、長期記憶に定着していきます。1周目よりも、2周目、3周目とどんどんかかる時間が短くなっていきますから、そんなに恐れるようなことではありません。

単語帳に愛着を持って、たくさん回してあげましょう。

例文も覚えるべきか?

「単語帳を使うときは、単語だけでなくて例文も覚えましょう」という主張を目にすることがあります。

例文も一緒に覚えることで、使い方までマスターできるからです。

気持ちは分かりますが、私は例文を覚えることはお勧めしていません。

その理由は、単語を書いて覚えることをお勧めしていないことと似ています。

理由1:時間がかかりすぎる

たしかに、例文を覚えないよりは覚えた方が学びは多いでしょう。ただし、かかる時間に対する効率も考慮すべきです。単語帳1冊は1000単語以上あります。例文をすべて覚えようとすると、途中で挫折することになってしまいがちです。

理由2:長文の方が良質な例文である

たくさん英文を読んでいたら、その単語にもいつかは出会います。そして、そうした出会い方の方が、コンテクスト(文脈)を豊富に含むので、単語帳内のたった一文の例文で見るよりも、その単語の語感を感じ取りやすいです。

単語帳を例文まで含めて時間をかけて完璧にするよりは、単語帳はさらっと終わらせて、浮いた時間で文章をたくさん読む方が効率は良いと思われます。

以上のような理由から、私は以下のように指導しています。

例文は、使い方を見るために一度目を通しておけばOK。特に動詞の場合には、後ろに前置詞が続くかどうか、どんな主語や目的語をとっているかは注意深く見ておくこと。

また、後々の英文で出会うたびに、その単語のイメージを修正(膨らませる、減らす、ずらす)していく意識を持つこと。

精神論:まとめにかえて

「精神論」というと嫌われがちですが、単語を覚えるときの心構えというのも、実は効率にかかわってきます。

人はだれしも、覚えたはずの単語を忘れてしまっていたら、自分を責めると思います。そうすると、単語帳に向き合うのが嫌になってしまいます。

なので、単語を忘れていたときことそ、前向きになることを心がけてください。

「また覚えていいの!?1粒で3度おいしいじゃん!!ありがとう!!!」

というくらいの気持ちで、忘れた単語も何度も繰り返してみましょう。

そのうち、だんだん覚えていきます。

お互い頑張りましょう!

コメント