※今回の記事は、かなり上級者向けの内容です。英検や受験においては基本的に不要と思われます。翻訳者を目指している方や、英語教師の方には役立つかもしれません…(笑)

存在を表す「There is 構文」と呼ばれる構文があります。

具体例を挙げると、

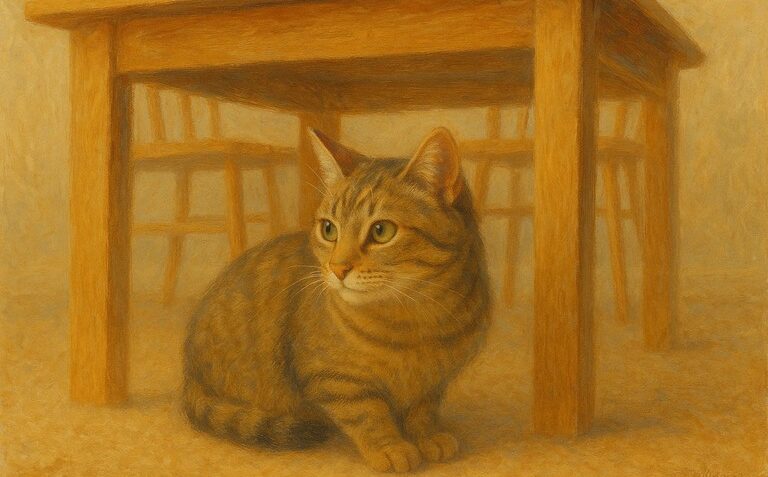

There is a cat under the table.(テーブルの下にネコがいます。)

のような文です。

一般的には、中学生でThere is構文を初めて習い、そのときは意味だけを教わります。

そのあと高校生でもう一度習うときに、「There is の後にはtheを置いてはいけませんよ」と習います。

たとえば、高校生の英文法書の定番・Evergreenには、以下のようなことが書かれています。

相手が知らないことを伝えるのだから、名詞にthe,that,this,yourのような、相手が知っていることを示す語はつけない。つける場合は、次のようにする。

The cat is under the table.(そのネコはテーブルの下にいます。)

(なお、上記のthe,that,this,yourのほかに、youやhim,everyoneなども「定」の表現なので、同様にThere is の後には来ないことになっています。)

しかし、上述の説明は実は正しくはありません。正しくは、意味(その表現が使える場面)が異なるだけです。

実際、There isのあとに「定」の表現が来る例はふつうに用いられており、英語でドラマなどを見ていると頻繁に耳にします。

以下、3つの例文で意味の違いを確認していきます。

- There is a cat under the table.(存在に焦点:テーブルの下に(未知の)ネコがいる。)

- There is the cat under the table.(存在に焦点:テーブルの下の(既知の)ネコがいるよ。)

- The cat is under the table.(場所に焦点:そのネコはテーブルの下にいる。)

Evergreenの説明に従うと、1と3の英文は正しいけれど、2の英文は正しくないということになってしまいます。

1はよくある一般的なthere is構文の文ですね。

注目していただきたいのは、2と3の意味の違いです。意味が違うから、2のような文の必要性があるわけです。

3の文の発話者の狙いは、「『(既知の)ネコの居場所が机の下であること』を聞き手に伝えること」です。

2の文の発話者の狙いは、「『テーブルの下のネコの存在』を新情報(多くの場合、解決策)として聞き手に提示すること」です。

まだ分かりづらいですよね。2のような文が発せられる場面としては、たとえば以下のような設定が考えられます。

被災地の空き家で、二人の人が救助を待ちながら身を寄せ合っている。リビングの机の下にネコがずっといることを二人は知っている。街は悲惨な状況で、ネズミが走り回っている。家にネズミが数匹入ってきている。

A: うわぁ……ネズミだらけだ。気持ち悪い。こんなんじゃ眠れないよ。

B: ほんとだな。なんとかしないと。でも罠も毒もないのに、どうやって駆除するんだ?

A: (ハッとして)待てよ……There is the cat under the table!(テーブルの下のネコがいるじゃん!)

B: あ、そうだった!ずっとそこに隠れてたんだよな。もしかしたら助けてくれるかも。

なお、under the tableは別になくてもかまいません。There is the cat!(ネコがいるじゃん!)だけでも大丈夫です。

このような場面設定では、ネコの居場所が大事なわけではなく、ネコの存在自体が、ネズミに対する解決策として大事なわけですね。このように、居場所ではなく、存在自体を伝えることに意味の焦点があるときには、There is構文が用いられます。

また、この場合にはネコの存在は既知なので、a catではなく、the catと定冠詞つきになっているわけです。

鋭い方は、「既知のものの存在を伝える」ことなんてあるの…?と思われたかもしれませんが、上記の例のように、「(既知だけれど)忘れていたものの存在を思い出させる」場合がよくある例です。

それに対して、3のような文が発せられる場面としては、たとえば以下のような設定が考えられます。

あれ、あのネコ、どこ行った?あ、いたいた!The cat is under the table!(そのネコは机の下にいるよ!)

この場合、二人ともネコの存在は覚えていて、そのネコの居場所を伝えたいので、こちらの構文を用いているわけです。

存在自体を伝えたいのか、そのものの場所を伝えたいのかで使い分ければ良いということですね。

ちなみに、そもそもなぜ2のような文が受験英語界でほとんど認知されていないのかというと、「定(既知)のものなのに、その存在を改めて相手に伝えようとする」という場面は、書き言葉の世界ではあまり現れないからです。

なので、2のような文の存在を知らなくても、受験英語を指導する分にはほとんど問題ないわけです。

なお、「あまり現れない」と書きましたが、小説の書き出しで登場人物を導入するときにはよく使われます。これも、聞き手に存在を伝えたい文になっていますね。

There is John (dad), eighty-five years, his wife Marjorie (mum), eighty-nine years, and their son Henry.

ジョン(パパ)85歳、その妻マルジョリー(ママ)89歳、そして彼らの息子ヘンリーがいた。

ちなみに、There is the 〇〇.に限らず、There is you.のように、代名詞についても同様に、存在を伝えたい場合にはThere is構文で用いることができます。

次の例文は、私が今日たまたま見ていたドラマ、BlacklistのSeason 1 Episode 6より。

There are no people in his life. 「彼の人生には(大事な)人なんていないのさ」

There’s you. 「あなたがいるじゃない」

この例でも、あなたがどこにいるか(居場所)ではなくて、あなたがいること(存在)に焦点を当てているので、定の表現に対してThere is構文を用いています。

本日の記事では、受験英語においてはかなりマニアックな内容をご紹介してみました。が、会話などでは頻出の表現なので、知っているとドラマやアニメをより深く楽しめるようになると思います。

コメント